Protéger les vignes du gel

Le gel engendre dans certains cas d'importants dégâts dans les parcelles, compromettant la récolte. Ce type d’aléas sera sans doute de plus en plus fréquent dans les années à venir en raison du changement climatique. Cette évolution du climat a également des conséquences sur le cycle de la vigne. Les dates des différents stades phénologiques sont de plus en plus précoces. Ainsi, le stade mi-débourrement a avancé de plus de 7 jours en 30 ans[1] (12 avril en moyenne), ce qui engendre des dégâts beaucoup plus importants en cas d’une gelée de printemps, les bourgeons étant sortis et donc vulnérables.

La combinaison d’un risque de gelée de printemps accru et de l’avancement des stades phénologiques amène les professionnels à chercher des moyens de lutte contre les effets du gel sur leurs parcelles afin de limiter les dégâts sur la plante et protéger la future récolte.

Quel type de gel ?

Il existe 2 types de gel : radiatif et advectif. Il peut arriver qu’ils interviennent simultanément, l’un étant toutefois prédominant. Dans ce cas, il s’agit de dominante radiative ou advective.

Le gel radiatif

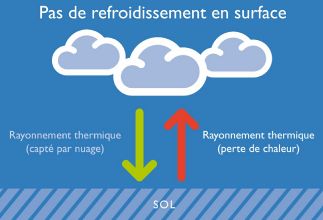

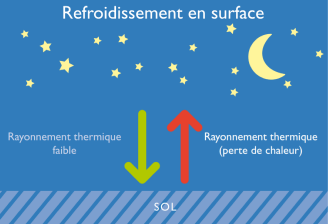

Il s’agit du type de gel le plus courant. Au cours de la nuit, les rayons du soleil cessent de réchauffer les sols. Ceux-ci perdent alors de la chaleur par l’émission de rayonnement thermique.

- Si le ciel est nuageux, une partie du rayonnement est captée et retourne vers le sol.

- Si le ciel est clair, l’interception des rayonnements par les nuages est impossible et la perte de chaleur est plus grande.

Il se caractérise par :

- un ciel dégagé durant la nuit

- une absence de vent

- une inversion de température en altitude

Le pourcentage d’humidité contenu dans l’air déterminera le type de gelées :

- taux élevé : gelée blanche

- taux faible : gelée noire

Le gel advectif

Il est rare. Il est caractérisé par l’arrivée d’une grande masse d’air froid accompagnée de vent sur une région. Il est dû au passage de fronts froids ou à l’invasion polaire. Il n’y a pas d’inversion de températures en altitude en raison du vent qui mélange les couches d’air. Ce refroidissement advectif est le mécanisme principal des gelées en hiver, mais il peut se produire au printemps. Il se caractérise par :

- un ciel clair et dégagé

- un vent fort

- pas d’inversion de température Ce type de gel est extrêmement difficile à combattre et il existe peu de moyens de lutte efficaces.

Quels moyens de protection ?

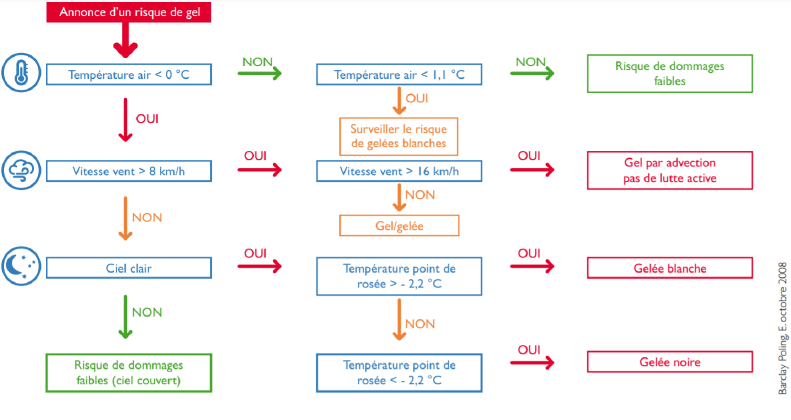

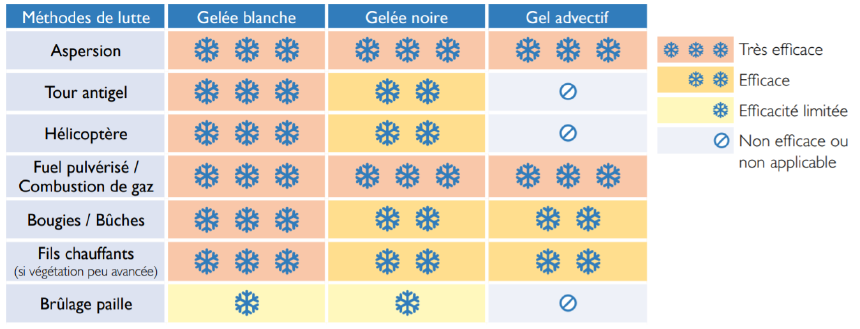

Suivant le type de gel et gelées, les moyens de lutte existants présentent plus ou moins d’efficacité. Il est donc pertinent de déterminer le type de gel avant de mettre en œuvre une stratégie de lutte pour éviter des dépenses d’énergie, de ressources et d’argent qui ne seraient pas utiles. Une clé de diagnostic a été mise au point pour aider la prise de décision.

L’importance des dommages dépend également du stade phénologique auquel intervient le gel. Plus les organes sont développés, plus ils sont sensibles au gel.

- Du stade éclatement des écailles à bourgeons dans le coton : les vignes peuvent supporter jusqu’à - 8 °C.

- Au stade pointe verte : les premiers dommages apparaissent dès - 2 °C.

- Les jeunes pousses vertes commencent à être affectées par le froid à - 0,6 °C pour 30 min d’exposition (température prise à un peu plus d’un mètre du sol).

- Les bourgeons débourrés, les jeunes feuilles et les jeunes rameaux meurent à des températures de 0 à - 0,5 °C.

Lutte passive

Des moyens de lutte dits passifs permettent de prévenir les dégâts liés au gel de printemps. Ils reposent sur la prise en compte du risque de gel dès la plantation et sur la prophylaxie.[1]

Les points clés de la lutte passive sont :

- Le choix du site lors de l’implantation de nouvelles parcelles : il faut éviter d’installer la vigne dans des zones gélives en évitant particulièrement les creux de terrain ou les fonds de vallon dans lesquels l’air froid s’amasse et stagne. La présence de haies d’arbres compacts ou de bandes boisées, en s’opposant à l’écoulement de l’air froid, peuvent augmenter le risque de gel. Choisir une parcelle bien drainée ou réaliser les travaux de drainage.[2]

- Le choix du matériel végétal en fonction du site : sur les parcelles à risque de gelées d’automne ou d’hiver, privilégier des cépages à aoûtement précoce et assurer une protection phytosanitaire efficace du feuillage, gage d’une bonne mise en réserve. Pour les gelées printanières, implanter des cépages à débourrement tardif et élever la hauteur des souches. La taille tardive, ainsi que l’attachage de la vigne après la période de risque de gel, sont parfois également utilisés par les vignerons pour limiter le risque.[2]

- Le mode d’entretien du sol et de son éventuel couvert végétal : une tonte avant le débourrement sur les parcelles enherbées peut limiter l'impact du gel. Il est à noter qu’un enherbement peu dense se comporte presque comme un sol nu et il est important de veiller à faucher ou broyer le couvert plusieurs jours avant un épisode de gel, afin de lui laisser le temps de disparaître et de ne plus produire de mulch isolant.[3]

- La souscription d’une assurance récolte, incluant le gel et la grêle. Le coût élevé de la cotisation constitue néanmoins un frein important au développement de ce type d’assurance.[2]

D'autres leviers d'action sont disponibles dans la page Combinaison de leviers alternatifs dans la protection des vignes contre le gel.

Lutte active

| Photo | Titre | Description de la pratique | Coût moyen |

|---|---|---|---|

| Asperseur d'eau | Le principe de cette méthode est d'établir un équilibre eau-glace autour des organes végétaux afin de les maintenir à 0°C. | 11 000€/ha |

| Aspirateur à froid | L'aspirateur à froid est un dispositif fixe de ventilation qui permet d'extraire l’air froid plus dense près du sol. Cette méthode permet un gain thermique allant jusqu'à 4°C. | 19 500 € |

| Bactéries antigel | Cette méthode consiste à concurrencer les bactéries responsables du gel des feuilles de vigne grâce à la compétition d'espèces nouvelles. | 60 €/ha |

| Bougie anti-gel | Les bougies anti-gel permettent de réchauffer l'air la nuit lors des périodes de gel courtes et ponctuelles.Cela permet un gain thermique de 2,5°C, pour 500 bougies par hectare avec une durée d'utilisation de 11h par bougie. | 2 500 €/ha pour 2 nuits de lutte |

| Brûler du gaz pour lutter contre le gel | Le principe de cette méthode est de réchauffer l'air. Cela permet un gain thermique de 5°C ou plus. | 12 000 €/ha pour 10 nuits de lutte |

| Bâche antigel | La bâche antigel permet de couvrir les vignes et conserver la chaleur émis par le rayonnement du sol à hauteur de la vigne. Attention : Pratique interdite en AOC | 1,20 €/m² + frais de main d'oeuvre |

| Bûche calorifique | Le principe est de brûler des bûches spéciales afin d'augmenter la température au niveau des plantes de 2°C. | 3 000 €/ha |

| Créer un voile de fumée ou un brouillard face au gel | Cette méthode permet de limiter de le déplacement de la chaleur du sol vers l'atmosphère durant la nuit ainsi que de limiter le risque de brûlure des feuilles par "effet loupe" le matin. | Prix du combustible sur le marché €/kg/nuit |

| Drône (lutte contre le gel) | Le drône Protégel réalise un brassage de l'air froid au niveau du sol et de l'air chaud plus en hauteur de limiter les risques de gel ponctuel. | 25 000 € |

| Fils ou câbles chauffants | Les fils ou câbles chauffants attachés au palissage permettent de réchauffer l'air à proximité des bourgeons. | 15 000 €/ha + abonnement EDF |

| FrostBuster | Le FrostBuster est une machine proposée par AgroFrost permettant de réchauffer l'air d'1 à 2 °C | 2 100 €/ha |

| FrostGuard | Le FrostGuard est une machine proposée par AgroFrost permettant de réchauffer l'air de 2 à 7 °C. | 6 700 € HT + 250 €/ha/an |

| Fuel pulvérisé | Le principe de cette méthode est de réchauffer l'air par aspersion de fuel. On estime un gain thermique de 5°C ou plus | 13 000 €/ha | |

| Gaine chauffante | Une gaine chauffante est un dispositif de ventilation couplé à une résistance chauffante qui s'installe le long d'une rangée de vigne et qui assure la production et la circulation d'un air à 25°C à hauteur de vigne. | 19 €/m |

| Heat Ranger | Le Heat Ranger est un canon oscillant fixe qui propulse de l’air chaud à partir d’un brûleur à gaz. La présence d’une citerne pour alimenter le dispositif en gaz est nécessaire. | 100 000€ + 37,50 €/nuit |

| Hélicoptère (lutte contre le gel) | L'hélicoptère survole la parcelle sensible, à l'aide de la rotation des palmes, les courants d'air froid du sol et d'air chaud de l'atmosphère sont brassés. | 170 à 220 €/ha/h |

| Lampes infrarouges pour protéger les vignes du gel | Dispositif permettant de réchauffer directement la plante sans avoir besoin de réchauffer l’air. | 35 000 €/ha | |

| Substance élicitrice | Cette substance renforce les défenses naturelles de la plante en diminuant son point de congélation. | 60 €/ha | |

| Tour antigel | Le principe de cette méthode est de réchauffer l’air froid, plus dense, situé au niveau des bourgeons en le mélangeant à de l’air plus chaud présent en altitude (dans le cas du gel radiatif). Généralement cette méthode permet un gain thermique de 1°C (3°C avec un chauffage d'appoint). | 40 000€ |

Les moyens de lutte contre le gel, en bref

Les critères de choix

Le choix d’un système de lutte contre le gel va dépendre de multiples facteurs :

- la fréquence et l’intensité des gelées

- le type de gel (radiatif ou advectif)

- la surface à protéger

- la topographie du site

- l’approvisionnement en ressources (eau, carburant, électricité...)

- le besoin de main-d’oeuvre

- la proximité des habitations

- le coût (acquisition, fonctionnement, main d’oeuvre...)

Conclusion

Des moyens de lutte contre le gel existent et sont d’ores et déjà utilisés en France comme à l’étranger, notamment dans des vignobles présentant des risques de gelées de printemps.

Néanmoins, la plupart des techniques de lutte active représente un investissement financier et une demande en main d’œuvre assez élevés, avec parfois des coûts de fonctionnement eux aussi importants, pour un résultat qui n’est pas toujours optimal et pouvant être très variable en fonction du type de gel et des températures atteintes. Chacune des techniques présente des limites de mise en œuvre et d’utilisation et ne permet pas de se prémunir à 100 % des dégâts de gel.

Pour les vignes en place, la technique de lutte passive consistant en un baissage (ou liage) des baguettes tardif permet de limiter l’importance des dégâts de gel, sans toutefois garantir une protection totale.

Pour aller plus loin

Sources

- ↑ 1,0 et 1,1 Les moyens de lutte contre le gel, édité par le BIVB

- ↑ 2,0 2,1 et 2,2 La grêle et le gel de printemps : comment s’en protéger ? , édité par l' IFV

- ↑ La grêle et le gel de printemps : comment s’en protéger ? , édité par l' IFV

Annexes

S'applique aux cultures suivantes