Les infrastructures agroécologiques au service de l’agriculteur

Le contexte

- Nom des agriculteurs : Jean-Paul et Yolande DELMAS

- Nom de l’exploitation : EARL des Lissas

- Département : Corrèze

- Description du contexte de mise en place de la pratique remarquable : Les producteurs se sont installés initialement en culture hors-sol de concombres. Puis, face à la percée commerciale des espagnols en 1992 les producteurs se sont lancés dans la framboise, niche commerciale à exploiter. Des contraintes techniques et sanitaires sont peu à peu apparues. Des traitements phytosanitaires systématiques en hiver (nettoyages) avaient alors lieu ainsi que lors de l’apparition de ravageurs (acariens et pucerons essentiellement). Mais les molécules se sont avérées être de moins en moins efficaces, de nombreux retraits ont eu lieu et il y a eu de plus une prise de conscience des dangers des produits.

En parallèle les travaux autour de la biodiversité et des plantes hôtes menés à l’ADIDA ont éveillé un intérêt. - Origine de la pratique et cheminement de l’agriculteur : L’absence de régulation naturelle dès l’utilisation de produits chimiques alors que des stethorus étaient présents dans les foyers d’acariens avant les interventions, et l’efficience naturelle de ces auxiliaires dans les noisetiers autour de la serre ont conduit les producteurs à vouloir changer de pratiques. Le choix de ne plus utiliser de « produits » et le coût de la Protection Biologique Intégrée, qu’ils utilisent selon les besoins, les ont amené à valoriser le vivant inféodé à leur milieu en prélevant les auxiliaires autochtones pour les introduire dans la serre.

- Culture cible : Framboise

- Bioagresseurs : Pucerons

La technique

Objectif

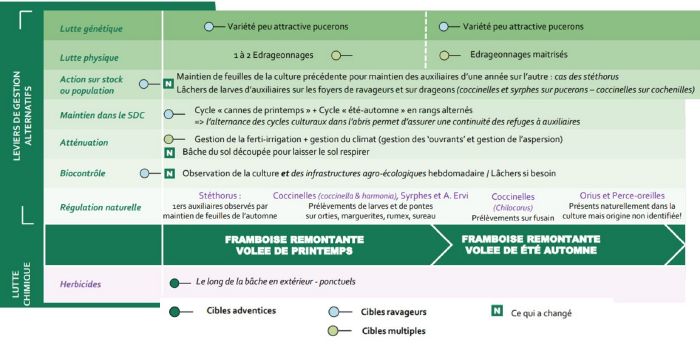

Supprimer la lutte chimique et n’utiliser que des leviers alternatifs pour lutter contre les ravageurs.

Description

Pour être opérationnelle cette technique consiste à exploiter le milieu naturel et à valoriser la faune auxiliaire qui s’y trouve en l’introduisant dans la culture. Il s’agit donc d’observer sa culture pour détecter l’apparition des premiers ravageurs mais aussi d’observer l’environnement de sa parcelle pour identifier les abris et les espèces d’auxiliaires qui sont présentes au même moment.

En cas de présence de ravageur dans la culture le producteur prélève donc dans le milieu naturel des auxiliaires, ou des fragments de végétaux abritant des auxiliaires, pour les relâcher sur les foyers de ravageurs. Il reproduit les lâchers autant de fois qu’il juge nécessaire.

Date de début de mise en œuvre

Les observations doivent démarrer dès le début de végétation. En intérieur comme en extérieur.

Attentes de l’agriculteur

- Supprimer les pesticides, qu’ils soient naturels ou de synthèse.

- Créer un système de culture résilient afin de limiter les interventions et les frais.

- « Voir » la régulation : des lâchers d’auxiliaires du commerce étaient initialement réalisés, mais ces derniers n’étaient pas toujours retrouvés. Il y avait donc aussi un besoin de pouvoir suivre la régulation dans la culture et estimer la gestion sanitaire.

Avantages et limites

Avantages

- Les auxiliaires employés sont adaptés à la zone et au micro-climat.

- La régulation naturelle et saine : plus de « produits » = plus de problème de délai de réentrée et de délai avant récolte !

- Pas de facture !

Limites

- La présence des auxiliaires n’est pas toujours synchrone avec celle des ravageurs présents dans la serre (ex : en 2017 les pucerons ont été présents bien avant les émergences de coccinelles).

- Acceptation de dégâts et de dommages (pouvant aller jusqu’à 30% sur un outil serre amorti).

- Investissement en temps (connaissance et observation).

- Les fourmis peuvent perturber la bonne installation des auxiliaires indigènes dans la culture, s'agissant du puceron.

- La fourniture extérieure d'auxiliaires doit être suivie de près car la prédation naturelle sur ces mêmes auxiliaires est parfois très rapide.

Mise en œuvre et conditions de réussite

- Savoir observer la culture et les végétaux en général.

- Être capable d’identifier les espèces présentes dans les milieux et connaitre leur cycle biologique.

- Connaitre son ou ses seuils de tolérance.

Témoignage de l’agriculteur

« Les introductions d’auxiliaires du commerce permettent de répondre aux besoins de protection des plantes si elles sont bien anticipées et bien menées. Mais ces auxiliaires ne se maintiennent pas ou peu sous abris et leur coût est à supporter sur chaque cycle du végétal. L’utilisation d’auxiliaires autochtones, vivants à proximité de l’atelier, permet d’en maintenir plus facilement quelques-uns dans l’abris. Mais la présence d’auxiliaires en extérieur n’est pas toujours synchrone avec l’apparition de ravageur dans la culture et il faut savoir/pouvoir, accepter quelques dommages sur sa culture si l’on souhaite utiliser cette méthode ».

Les conseils de l'agriculteur : « Il faut observer sa culture mais aussi son environnement : si on sait identifier les différents ravageurs et auxiliaires on peut réagir vite et au bon moment. Le maintien des infrastructures agro-écologiques est un levier parmi d’autres pour réduire la pression parasitaire »

Améliorations ou autres usages envisagés

L’utilisation de plantes de services pourrait aider dans la rapidité de diffusion et de développement des auxiliaires dans la culture face à l’apparition d’un ravageur. Des essais ont déjà été menés à l’ADIDA ainsi que chez quelques producteurs sans grand retour à ce jour faute de diversification et de déploiement de la technique. Il faudrait identifier les espèces cultivables et efficientes face aux différents ravageurs.

Valorisation et maintien des infrastructures agro-écologiques en périphérie de l’abri de production : les orties (par exemple) abritent des pucerons qui leur sont spécifiques mais qui attirent des auxiliaires utiles à la culture de framboise. En maitrisant le développement de « spots » à orties l’agriculteur prélève les auxiliaires dont il a besoin pour les relâcher sur sa culture dès l’apparition des premiers pucerons.

La pratique au sein de la stratégie de l'agriculteur

Résultats attendus

- Maintien des populations de ravageurs à un seuil tolérable (<10% de plantes occupées)

- Obtenir des fruits commercialisables

- Maintien d'une population d'auxiliaires dans la serre

Résultats

Indicateurs de résultats

| Niveau de satisfaction

/performance |

Commentaires de l'agriculteur | |

|---|---|---|

| IFT chimique total | L'utilisation d'auxiliaires de cultures se substitue à l'utilisation d'intrants chimiques | |

| IFT Herbicide | L'entretien des extérieurs est géré de sorte à favoriser le développement et le maintien des auxiliaires | |

| Coût de la pratique | 0€ ! Le coût est lié au temps passé à l'observation, aux prélèvements et aux lâchers d'auxiliaires (1 à 2h par semaine) | |

| Efficacité de la pratique | Si la population de ravageurs est corrélée à celle des auxiliaires la régulation est progressive et naturelle | |

| Temps de mise

en place de la pratique |

Pour réussir il faut prendre du temps pour observer autour de la parcelle (1h par semaine) et se former à la reconnaissance (1 à 2 jours par an) | |

| Impact sur le rendement | Les populations n'étant pas toujours synchrones il faut parfois accepter quelques dommages et dégâts. |

Ce que retiennent les agriculteurs

« L’utilisation de la faune auxiliaire autochtone est efficace si on arrive à concilier les cycles culturaux et les cycles naturels extérieurs.

L’observation de la culture et de l’environnement extérieur à l’outil de production est un des gages de réussite. Cela suppose également de mettre en place une gestion de ses extérieurs adaptée aux auxiliaires recherchés : maintien de zones à orties, prairie naturelle non fauchée, sureau, fusain... Il faut également du temps et de la patience avant de bien comprendre les interactions possibles et exploitables »

Avis de l'ingénieur réseau DEPHY

Le travail mené sur cette exploitation de façon autonome est très enrichissant. Au fil du temps les exploitants ont su apprivoiser leur environnement et le valoriser. Ils ont appris à reconnaitre les insectes qui s’y développent pour éventuellement les prélever et les introduire dans la serre de production. Ils ont également compris que la présence d’auxiliaires est temporelle et que leurs abris peuvent évoluer au cours de la saison.

C’est une méthode qui prend du temps (la régulation n’est jamais immédiate et le suivi doit être continu) et qui suppose parfois d’accepter quelques dommages voire quelques pertes (de 0 à 30%). Mais elle apprend beaucoup sur l’intérêt des infrastructures agro-écologiques et sur l’organisation spatiale et temporelle des systèmes de cultures.

Sources et références

Ecophyto DEPHY, 2021, Pratiques remarquables du réseau DEPHY : Les infrastructures agroécologiques au service de l’agriculteur. Disponible sur : https://ecophytopic.fr/dephy/prevenir/les-infrastructures-agroecologiques-au-service-de-lagriculteur