Bambou

Les bambous sont des plantes monocotylédones appartenant à la famille des Poacées (ex-graminées), sous-famille des Bambusoidées. Ils se distinguent des autres graminées par leur port arborescent et leurs tiges ligneuses souvent de grande longueur. Ils sont caractérisés notamment par leurs tiges formées d'un chaume, généralement creux, lignifié, à la croissance très rapide.

Le bambou a été et reste très largement utilisé en tant que plante ornementale, plante alimentaire et matériau de construction().

Description

Il existe environ 1500 espèces réparties en quelques 120 genres[2]. On retrouve trois grandes tribus :

- Arundinarieae (connu sous le nom de bambous ligneux tempérés, même si certains se trouvent sous les tropiques à haute altitude ; environ 550 espèces)

- Bambuseae (connu sous le nom de bambous ligneux tropicaux, même si certains se trouvent en dehors des tropiques ; 800 espèces)

- Olyreae (bambous herbacés, 120 espèces).

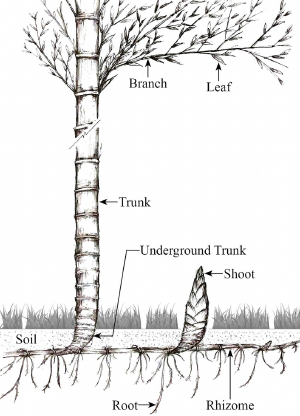

Le bambou couvre 0,8 % des forêts mondiales. Adapté à de nombreux climats et températures (jusqu’à -20°C), on le retrouve dans des écosystèmes très divers. Le système racinaire du bambou se retrouve en majorité dans les 40 premiers cm du sol, rarement au-delà d’1 m[3]. Il est constitué de rhizomes et de racines. On distingue deux grands types de rhizomes[2] :

- Les rhizomes pachymorphes forment une touffe plus ou moins dense de rhizomes courts et épais, on parle communément de bambous cespiteux, on retrouve souvent ces derniers sous des climats tropicaux.

- Les rhizomes leptomorphes sont longs et minces, on parle de bambous traçants, ils sont adaptés aux climats tempérés.

La tige principale est un chaume, le plus souvent fistuleux (certaines variétés ont des chaumes pleins) cloisonné aux nœuds, qui se développe à partir d’un turion (jeunes pousses). Ceux-ci se développent au printemps sur le rhizome à partir d’un bourgeon. Le turion sort de terre avec son diamètre définitif.

Le fait que le bambou soit "l'une des plantes à la croissance la plus rapide" est attribué à la vitesse de croissance des chaumes. Cette phase de croissance rapide résulte de l'expansion des entre-nœuds individuels, ce qui permet au chaume d’atteindre sa taille maximale en 1 à 2 mois. En aucun cas, cette vitesse de croissance ne peut être utilisée comme critère de productivité. La croissance du chaume sans feuilles ne provient pas de sa propre photosynthèse, mais de l'allocation de la matière organique produite au cours de l'année précédente et stockée dans le système racinaire[1],[4].

Le chaume est de forme légèrement conique, le diamètre décroît avec la hauteur. Chez certaines espèces, le chaume peut atteindre 25 m de haut et plus de 15 cm de diamètre. Sa composition chimique est proche de celle du bois (cellulose, hémicellulose, lignine)[5].

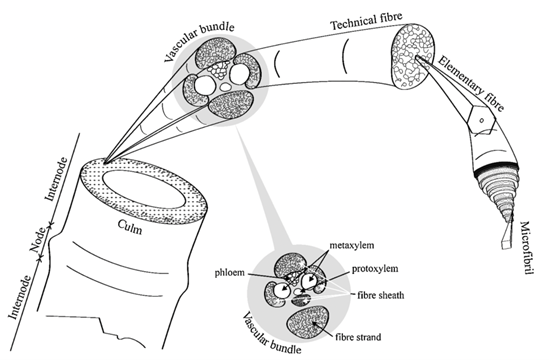

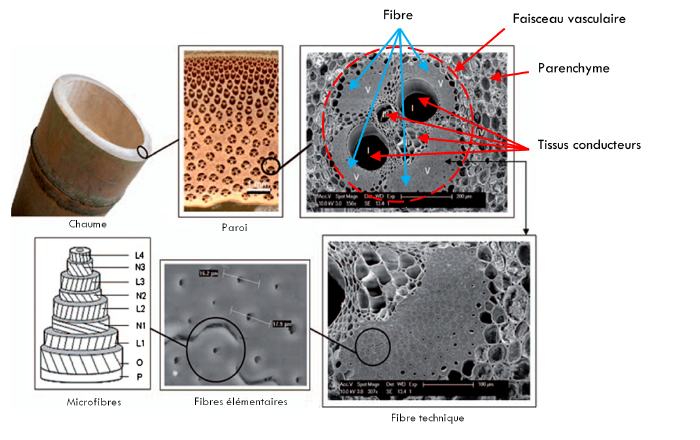

Le tissu du chaume est constitué d'environ 50 % de faisceaux vasculaires entourés de 50 % de cellules de parenchyme[6]. Les cellules du parenchyme sont le matériau de remplissage qui constitue le tissu de base, et contribuent à donner au bambou sa stabilité et sa flexibilité[6]. Les faisceaux vasculaires sont composés de tissus conducteurs (20 %) et de fibres (80 %). Le tissu conducteur est constitué du xylème (protoxylème, métaxylème) et du phloème. Les fibres sont constituées de cellules sclérenchymes. Lors de l'extraction des fibres de bambou, ces dernières se séparent du tissu parenchyme. La fibre extraite a la longueur de l'entre-nœud et un diamètre compris entre 90 et 280 μm et constitue un faisceau de cellules fibreuses, appelé fibre technique. Une fibre technique peut être une gaine fibreuse complète, mais elle peut aussi être une partie d'une gaine fibreuse qui est fragmentée en plusieurs fibres techniques. Chaque fibre technique est constituée de plusieurs fibres élémentaires elles-mêmes composées de microfibres.

Le vieillissement des chaumes est associé à d'importantes modifications chimiques et structurelles des tissus du parenchyme et des fibres[2]. On assiste par exemple à une lignification et donc une diminution du pourcentage de cellulose durant la première année. Ensuite, les parois des cellules du parenchyme et des fibres s’épaississent d’année en année, augmentant la résistance mécanique du chaume[6]. Ainsi, pour obtenir une résistance mécanique optimale, il faut attendre au minimum 3 ans pour récolter un chaume.

Contrairement aux plantes dicotylédones, les tissus conducteurs du bambou doivent fonctionner pendant de nombreuses années sans la formation de nouveaux tissus. Au cours du vieillissement des chaumes, des substances résiduelles métaboliques s'accumulent dans les vaisseaux du métaxylème et du phloème. Cela diminue progressivement leur conductivité au transport de l'eau et des nutriments, et conduit finalement à la rupture du système de transport et à la mort des chaumes[6]. Bien que pouvant varier d’une espèce à l’autre, la durée de vie des chaumes est de l’ordre de la dizaine d’années.

Utilisation et débouchés

Le bambou produit chaque année, et sans devoir replanter, une biomasse de grande qualité. On dénombre près de 2000 applications pour le bambou. Celui-ci peut donc être valorisé sur de nombreux marchés :

Construction & ameublement

Le bois de bambou est très apprécié pour ses performances mécaniques souvent supérieures aux essences de bois classiques[8]. Les chaumes peuvent être utilisés sous leur forme brute, ou transformés en lamelles qui peuvent ensuite être assemblées pour former différents types de matériaux de construction (lames de parquet, de terrasse, de bardage, poutres, panneaux, etc.).

Alimentaire

Les pousses de bambou, consommées depuis des millénaires en Asie, sont un aliment extrêmement sain. Celles-ci sont riches en fibres et en minéraux, et très pauvres en graisses[9], [10].

Pharma & cosmétiques

Le bambou est riche en antioxydants, la consommation régulière de produits à base de bambou peut réduire le risque de maladies chroniques liées à l'âge, notamment les maladies cardiovasculaires, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, le cancer et le diabète[10]. Il est également très riche en silice organique, qui contribue notamment à la synthèse du collagène osseux et du cartilage[11].

Energie

Le bambou est une biomasse très intéressante pour la production d’énergie, étant donné sa productivité importante et son renouvellement rapide. Il a un pouvoir calorifique similaire au bois, et une densité plus élevée, ce qui permet de réduire les coûts de transport et de stockage[12].

Papier & emballages

Le bambou a des teneurs en cellulose similaires au bois, il est déjà largement utilisé pour fabriquer de la pâte à papier, notamment en Inde[13].

Biocomposites

La fibre de bambou peut être utilisée comme renfort dans la formulation de différents biocomposites, et ce pour de nombreuses applications[7], [14].

Il existe une multitude d’autres applications, non détaillées ici, comme la dépollution (phytoremédiation[15]), le biochar[16], le textile[17], le fourrage[18], les bétons biosourcés[19], l’isolant[20],[21], etc.).

Adaptation au milieu

Sol

Une profondeur de sol de 50 cm minimum est nécessaire[3] pour permettre un enracinement solide et une résistance suffisante lors des vents violents et des épisodes neigeux potentiels.

Concernant le type de sol, il existe suffisamment de variétés cultivables pour adresser la plupart des conditions. Certaines variétés affectionnent les sol acides, d'autres se plairont en conditions basiques.

Au niveau de la texture, plus un sol est léger, plus le développement de la bambousaie dans l'espace sera rapide, car les rhizomes auront plus de facilités à tracer. Cela ne veut pas dire que les sols lourd sont rédhibitoires, mais que la vitesse de développement de la bambousaie sera simplement plus lente. Les sols salins ou très calcaires sont aussi à éviter.

Le bambou est sensible aux excès d’eau hivernaux et à l’eau stagnante sur plusieurs jours pouvant entraîner une asphyxie racinaire, les sols hydromorphes sont donc à proscrire.

Climat

Les bambous traçants évoluent en Asie dans des régions où la pluviométrie naturelle se situe entre 1000 et 2000 mm/an. Les rendements en biomasse sont positivement corrélés à la quantité d’eau apportée. Un bambou s’adaptera à des pluviométries inférieures, mais les rendements en biomasse seront affectés. On considère donc qu’une pluviométrie minimum de 800 mm/an[22] est nécessaire (médiane en France = 835 mm/an). Notons que le rendement sera particulièrement affecté par un manque d’eau printanier (période de sortie des nouvelles pousses). Les zones géographiques à la pluviométrie importante au printemps (autour de 100 mm/mois en mars, avril et mai) sont donc particulièrement intéressantes pour limiter le recours à l’irrigation.

Les jeunes pousses sont sensibles aux gelées printanières, surtout durant les premières années après l’installation. En fonction de la localisation, il est possible de choisir des variétés plus ou moins précoces afin de réduire le risque lié au gel. Une parcelle abritée des vents dominants est un plus, cela favorisera le développement des bambous en hauteur.

Autres

Même si l’entretien régulier du tour de champ (cf. Impacts négatifs potentiels) permet de se prémunir de tout risque de propagation, on évitera les parcelles à proximité directe de zones naturelles (forêts, zones humides, etc.).

Certains animaux sauvages représentent un risque pour la bambousaie. La mise en place d’une clôture permet d’éviter les dommages entraînés par la visite de certains grands mammifères (sangliers, cervidés). En revanche, il est bien plus difficile de contrôler d’autres animaux comme les rats taupiers qui s’attaquent aux racines du bambou. On évitera donc les parcelles où leur présence est avérée et/ou qui sont à proximité de zones humides (fossés, canaux, zones fluviales, ou autres).

Description de la culture et de son cycle

Croissance d’une bambousaie

Lorsque l’on implante une nouvelle bambousaie, des plants âgés d’environ 1 à 2 ans sont plantés à une densité d’environ 400 plants/ha. Ces jeunes plants ont un diamètre d’1 à 2 cm pour une hauteur d’1 à 2 mètres. Au printemps qui suit la plantation, de nouvelles pousses sortiront de terre autour du pied mère, les pousses (turions) sortent à partir du rhizome avec leur diamètre définitif et atteindront leur taille maximum au bout d’environ 40 jours. Ces nouveaux bambous ont un diamètre et une hauteur plus élevés que les bambous de la génération précédente. Au bout de quelques années (4 à 5 ans), la parcelle sera totalement recouverte. La maturité de la bambousaie est atteinte lorsque la taille des nouvelles pousses (diamètre et hauteur) n’évolue plus d’année en année. Selon les variétés, il faut compter 8 à 12 ans après la plantation pour qu’une bambousaie atteigne sa maturité[23].

La récolte est annuelle, il n’est pas nécessaire de replanter. Une bambousaie peut être cultivée pendant plusieurs dizaines d’années. Le seul facteur de risque important pouvant menacer la bambousaie dans sa globalité est la floraison (cf. Floraison). Ce risque peut être mitigé en plantant plusieurs variétés par parcelle.

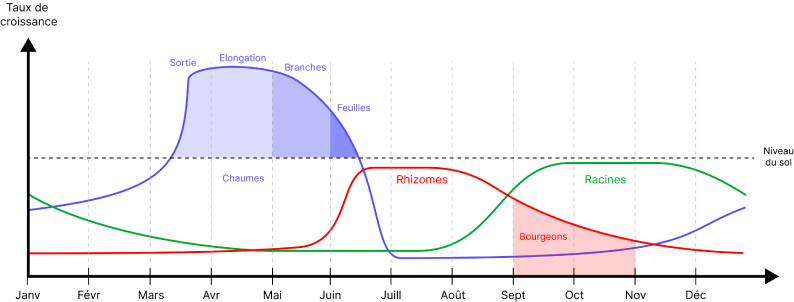

Cycle annuel

Les rhizomes se propagent durant l’été, puis leurs racines se développent durant l’automne. On constate ensuite une réduction de l’activité photosynthétique durant l’hiver. S’en suit la chute des feuilles, juste avant la sortie des pousses au printemps.

La durée de vie des feuilles varie selon le type de bambou considéré (traçant ou cespiteux). Concernant le Phyllostachys edulis, qui est l'un des bambous les plus étudiés, le mécanisme de chute des feuilles est maintenant clairement connu. Un Phyllostachys edulis verra ses feuilles chuter une première fois au bout d’un an, puis une fois tous les deux ans pendant le reste de sa vie. Ainsi chaque année, juste avant la sortie des turions, les bambous âgés d’un an ainsi que les bambous dont les feuilles sont âgées de deux ans perdent leurs feuilles simultanément. Il faut donc garder un équilibre au sein de la bambousaie entre bambous sortis en année paire et bambous sortis en année impaire. En effet un déséquilibre du peuplement pourrait entraîner une variation annuelle de l’activité photosynthétique et donc de la productivité de la bambousaie[24].

Impacts négatifs potentiels

Le bambou reste peu présent en France, par conséquent un développement massif de cette culture pourrait potentiellement entraîner des perturbations écosystémiques. Notamment, le bambou est souvent considéré comme une plante invasive, alors qu’elle est surtout incomprise. En effet, pour qu'une espèce soit réellement envahissante dans un écosystème, elle doit être capable de se propager rapidement sur de grandes distances. C'est pourquoi le caractère invasif d’une plante dépend essentiellement de sa capacité à se propager par les graines. Le bambou ne se propage que très localement, typiquement d’1 à 2 mètres par an[25], grâce à son système racinaire. Sa floraison est très rare (tous les 60 à 120 ans pour les bambous adaptés aux climats tempérés[2]), les graines sont peu nombreuses, ont une faible durée de vie, et ont un faible taux de germination. Par conséquent, il suffit de contrôler le système racinaire pour contrôler l’expansion de la bambousaie. Le bambou a mauvaise réputation en raison de sa plantation irresponsable aux limites des propriétés, mais sa capacité à se développer rapidement sur de grandes distances est très limitée. Si son invasivité était avérée, le bambou étant présent en France depuis plus de 100 ans, on devrait le retrouver très largement sur le territoire, or ce n’est pas le cas.

Afin de limiter son développement au-delà des limites de la parcelle, nous préconisons d’entretenir le tour de champ sur une largeur de 2,5 m minimum. La largeur doit être adaptée en fonction du type de sol. En effet, les rhizomes se propageront plus facilement dans un sol léger (sableux) que lourd (argileux). Cette bande doit être régulièrement fauchée, pour empêcher la propagation des rhizomes en dehors des limites de la parcelle. D’autres mesures comme la mise en place d’une barrière anti-rhizomes ou d’un fossé sont parfois préconisées mais celles-ci ne sont pas pleinement efficaces sur le long terme, en plus d’être onéreuses.

Co-bénéfices

Environnementaux

- Menée selon les principes de l’agroécologie, la culture du bambou permet de restaurer rapidement la fertilité naturelle des sols[26][27][28]. C’est une culture pérenne demandant peu d’intrants et qui génère un flux important de matière organique riche en carbone vers le sol à travers le renouvellement racinaire[29] et la chute des feuilles[30]. Son réseau racinaire extrêmement dense[31] offre un habitat idéal à la pédofaune, permettant un retour rapide de la vie biologique, véritable moteur de la fertilité. Le bambou a également la capacité de dépolluer les sols en absorbant certains polluants organiques[32] ou composés comme les métaux lourds[15].

- Une bambousaie améliore la qualité de l’eau par une action de filtration et de dégradation des pollutions[33]. Elle limite le ruissellement et donc l’érosion des sols, par l’interception d’une partie des précipitations et par une infiltration importante, similaire à celle d’un sol forestier. En effet, la forte densité de fines racines présente sur le premier mètre du sol améliore sa structure et sa perméabilité. Le renouvellement racinaire rapide et la décomposition des racines mortes permet la création de canaux facilitant l’infiltration de l’eau[34]. Une bambousaie participe ainsi à la recharge des nappes phréatiques. Le paillis de feuilles qui s'accumule sous le bambou recueille et conserve l'humidité, tout en réduisant le taux d'évaporation[28]. Par ailleurs, une bambousaie présente des taux d’évapotranspiration et une activité photosynthétique similaire à celle d’un forêt[35][36][37], jouant ainsi un rôle similaire dans le cycle de l’eau.

- Une bambousaie offre un habitat adapté à de nombreuses espèces animales (insectes, oiseaux, mammifères). Mené en taillis courte rotation, la culture de bambou apporte des avantages similaires au miscanthus et aux TTCR de saule et de peupliers[38][39][40]. Ces cultures permettent notamment le maintien de corridors écologiques lorsque les cultures ne sont plus en place, l’hiver et pendant les moissons. Elles apportent également un refuge idéal lors des périodes de nidification. Par ailleurs, la récolte de la bambousaie se fait par bandes (pas de coupe rase), ce qui permet de maintenir un couvert végétal tout au long de l’année.

- La vitesse de séquestration d’une bambousaie se situe entre 15 et 25 tC/ha/an[41], contre 1 à 10 tC/ha/an pour une jeune forêt nouvellement plantée[42]. Le bambou séquestre donc du carbone environ 3 fois plus rapidement, ce qui est un énorme atout face à l’urgence climatique, mais une bambousaie atteindra sa capacité de stockage maximale bien plus tôt qu’une forêt, au bout de 10-15 ans. Or cette capacité maximum est 2 à 3 fois inférieure à celle d’une forêt mature[41]. En résumé le bambou séquestre moins, mais plus vite. Par ailleurs la bambousaie peut continuer à séquestrer du carbone (environ 5 à 10 tC/ha/an), même après sa maturité, uniquement si le carbone contenu dans la biomasse produite est durablement stocké, dans des matériaux de construction par exemple. Enfin, en substituant des matériaux carbonés comme l’acier ou le béton, des émissions seront évitées. En agrégant la séquestration dans la biomasse et dans le sol, le stockage dans les produits bois, et la substitution de matériaux carbonés, on estime l’impact carbone global à environ 1000 tCO2/ha sur 30 ans[43].

Socio-économiques

L’Europe est le premier importateur mondial de bambou. La majorité du bambou importé est à destination de l'industrie de la construction et de l’ameublement. L'intégralité de la matière première est importée de l’étranger, alors que le bambou pousse très bien sous nos latitudes. Relocaliser cette filière présente de nombreux avantages socio-économiques. Cela permet entre autres la création de nombreux emplois locaux et non délocalisables sur des territoires ruraux. Par ailleurs, en améliorant le revenu des agriculteurs, la culture du bambou géant permet de pérenniser des exploitations, ce qui renforce la sécurité alimentaire des territoires.

Conduite de la culture

On peut distinguer deux grands modèles de culture :

- Un modèle pousses & bois d’œuvre : culture sur de faibles surfaces, récolte manuelle, débouchés à forte valeur ajoutée potentielle mais encore peu développés en Europe (pousses, bois de construction, pharma & cosmétiques, etc.). Généralement, le type de bambou cultivé est du bambou géant (diamètre de 8-12 cm, hauteur 15-20 m), la maturité de la bambousaie est atteinte au bout de 10 à 12 ans.

- Un modèle biomasse : culture sur de grandes surfaces, récolte mécanisée, débouchés existants à faible valeur ajoutée (isolant, paillage, énergie, papier & emballages, etc.). Ce modèle s’apparente aux cultures type miscanthus, TCR et TTCR (taillis à très courte rotation) de biomasse ligneuse (saule, peuplier, eucalyptus). Généralement, le type de bambou cultivé est du bambou moyen (diamètre de 3-6 cm, hauteur 7-12 m), la maturité de la bambousaie est atteinte au bout de 6 à 8 ans.

Irrigation

Selon la localisation, le besoin est de 1000 à 1500 m³/ha/an sur une bambousaie mature. Les besoins sont essentiellement concentrés au printemps[44], lors de la sortie des pousses (période peu critique concernant la disponibilité en eau). On estime qu’une quantité de l’ordre de 100 mm/mois est nécessaire durant cette période[45].

Pour une gestion durable de la ressource en eau, l’installation d’un système d’irrigation de type goutte à goutte en surface couplé à un outil de pilotage (prise en compte des précipitations à venir, mesures in situ par sonde capacitive, etc.) est préférable.

Notons que grâce à l’absence de travail du sol et à l’apport régulier de matière organique (renouvellement racinaire important et chute des feuilles), la culture du bambou permet de rapidement reconstruire les sols et ainsi d’augmenter leur réserve utile[28], et donc de limiter le recours à l’irrigation. Enfin, étant une culture pérenne, le couvert végétal permanent formé par la bambousaie permet également de limiter l’assèchement du sol.

En cas de sécheresse, la production annuelle de la bambousaie pourrait être impactée (comme toutes les autres cultures), mais celle-ci ne mourra pas.

Préparation de la parcelle

La plantation s’effectue sur un sol propre pour limiter la concurrence précoce des adventices. Le sol doit être préparé à minima sur le rang sur une largeur d’environ 1 mètre. La préparation du sol doit être fine, sur une profondeur d’environ 30 cm, afin de faciliter la plantation et de favoriser le développement des rhizomes. Dans le cas où il y a présence d’animaux sauvages (sangliers, cervidés) pouvant causer des dégâts sur les jeunes plants, la mise en place d’une clôture avant la plantation peut être nécessaire. Il n’est pas forcément nécessaire de travailler l’inter-rang (à voir en fonction de l’état de la parcelle).

Plantation

Idéalement, la plantation se fait à l’automne, cela permet d’avoir la période de reprise la plus longue possible avant le premier été. Des jeunes plants de bambou sont plantés à une densité d’environ 400 plants/ha. Les plants sont âgés de 2 ans ce qui permet un taux de reprise proche de 100 %. Ils sont généralement livrés en pots de 5 à 10 litres. La plantation est mécanisable mais peut aussi aisément se faire à la main si le sol a été correctement travaillé sur le rang. Une fois le plant en terre, il est nécessaire d’apporter rapidement 5 à 7 litres d'eau par plant afin de chasser les poches d’air, puis de pailler le pied du plant sur 50 cm de diamètre environ.

A noter :

- Il faut tenir compte lors de la plantation de la présence d'un tour de champ non planté d’une largeur de 2,5 m minimum sur tout le pourtour de la parcelle.

- Il faut également prévoir des accès au sein de la future bambousaie, ceci afin de faciliter la récolte des chaumes. Un accès tous les 50 mètres semble être un bon compromis.

Entretien

La concurrence avec les adventices peut être forte durant les premières années. Un désherbage mécanique est possible sur l’inter-rang, en veillant à garder une distance de sécurité avec les bambous, afin de ne pas endommager les rhizomes. Si les rhizomes sont trop proches, un simple fauchage sera suffisant afin de ne pas les endommager. L’utilisation de couverts végétaux est un très bon moyen de gestion de l’enherbement, sans parler des multiples autres services apportés. Après 4 à 5 ans, les bambous auront colonisé l’espace et la chute des feuilles aura permis la formation d’un paillage mettant fin à la gestion de l’enherbement.

Dans la mesure du possible, il est préférable d’utiliser des engins légers et de limiter au maximum le nombre de passages puisque les rhizomes auront tendance à éviter un sol trop compact. Concernant l’entretien du tour de champ et des accès, un fauchage régulier est suffisant. Les parties non valorisées des chaumes seront broyées. Le broyat ainsi obtenu sera remis aux pieds des bambous (à l’aide d’une pailleuse par exemple).

Fertilisation

Une première fertilisation organique peut être faite en amont de la plantation, 1 à 2 mois avant.

Après la plantation et tant que les bambous n’ont pas colonisé tout l’espace, nous recommandons de semer une légumineuse dans l’inter-rang. Cela permet de fixer de l’azote tout en maîtrisant le développement des adventices.

Les besoins d’une bambousaie mature produisant à la fois des pousses et des chaumes ont été estimés à 90-20-110 kg/ha/an de N,P et K[24] . Les besoins durant les années sans récolte seront vraisemblablement moins importants. Il est préférable d’étaler l’amendement sur trois périodes :

- Au début du printemps, avant la sortie des pousses.

- En été, pendant la croissance des rhizomes.

- À l’automne, pendant la croissance des racines.

Des expérimentations sont en cours sur deux plantations pilotes afin d’aboutir à un itinéraire technique plus précis favorisant l’utilisation d’engrais organiques. Ces recommandations seront donc amenées à évoluer. Par ailleurs, il est possible que la quantité de matière organique apportée par le renouvellement racinaire, la chute des feuilles, et le retour au champ des parties non valorisées puissent être suffisantes pour maintenir une auto-fertilité.

Risques

Biotiques

Le bambou étant une plante particulièrement résiliente et pour le moment peu répandue, sa vulnérabilité aux risques biotiques (insectes, pathogènes) est faible. Ce risque est par ailleurs surveillé via un suivi technique des bioagresseurs et des maladies réalisé sur les bambousaies durant toute leur durée de vie pour optimiser leur potentiel productif.

Les risques de dégradation liés à la présence de certains mammifères (cervidés, sangliers) peuvent être évités grâce à la mise en place d’une clôture. Les risques liés à certains rongeurs (rats taupiers) pouvant parfois se nourrir des racines des jeunes bambous sont importants sur de très jeunes plants, car les rhizomes et les racines sont particulièrement tendres. Ce risque est donc particulièrement prégnant sur des plants issus de semis lorsque ceux-ci sont plantés jeune (1 an). Le risque est moins important à mesure que le plant est âgé au moment de la plantation. Si toutefois des dégâts sont constatés, il existe plusieurs moyens de se prémunir des rats taupiers :

- Limiter les facteurs aggravants (présence de zones humides, paillage des plants).

- Travailler le sol entre les rangs afin de détruire leurs galeries.

- Installer des perchoirs autour de la parcelle pour favoriser la présence de rapaces, prédateurs naturels.

- En dernier recours, utilisation d’un répulsif.

Abiotiques

Le risque associé à divers risques abiotiques comme les tempêtes, le gel, ou les incendies est considéré comme très faible pour une bambousaie. En effet, la résistance mécanique du bambou, sa flexibilité, et son réseau racinaire dense le rendent très résistant aux tempêtes. Les variétés adaptées aux climats tempérés peuvent résister à des températures négatives (jusqu’à -20°C). Le risque d’incendie reste quant à lui très faible sur une bambousaie entretenue (absence de bois mort) et correctement irriguée en période de sécheresse.

Floraison

Une bambousaie mono-spécifique peut vivre plusieurs dizaines d’années avant sa floraison. Chez les bambous adaptés aux climats tempérés, la floraison a lieu tous les 60 à 120 ans. Celle-ci demande à la bambousaie une quantité d’énergie très importante pour produire les fleurs et les graines sur de larges surfaces, entraînant dans la plupart des cas la mort des bambous, mais pas de la bambousaie. Celle-ci peut en effet repartir grâce aux rhizomes toujours présents dans le sol et/ou grâce aux graines issues de cette floraison. La bambousaie rentre ensuite dans un nouveau cycle et aura à nouveau besoin d’une dizaine d’années pour arriver à maturité.

Il est possible d’avoir une influence sur la floraison de la bambousaie. En effet, plus celle-ci est stressée, plus elle risque de fleurir. Une bambousaie bien gérée a donc moins de chances de fleurir. Comme il est impossible de prévoir une floraison à l’avance, le meilleur moyen d’en limiter l’impact est de planter plusieurs variétés. Ainsi, si une bambousaie est composée de 10 variétés et que l’une d’entre elles fleurit, seulement 1/10 de la population mourra. Les spécimens morts seront ensuite rapidement remplacés par les autres variétés. Ainsi, si l’on considère un intervalle de floraison moyen de 100 ans pour chacune des 10 espèces, alors une floraison aura lieu tous les 10 ans en moyenne. À chaque floraison, la variété morte sera remplacée par les variétés restantes, jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’une seule variété et que celle-ci fleurisse à son tour, marquant la mort des bambous, puis le début d’un nouveau cycle, au bout de 100 ans.

Récolte

Modèle pousses et bois d’œuvre

Pousses

La première récolte des pousses a lieu la 6ème année. La pleine capacité est atteinte lorsque la bambousaie est à maturité, c’est à dire la 10ème année. Pour une variété donnée, la période de récolte (qui correspond à la période de sortie des pousses), s’étale sur environ 20 jours. En fonction de la variété et des conditions climatiques, cette période peut débuter de mars à mai. Le processus de récolte s’apparente à celui des asperges. Les pousses sortent tous les jours et peuvent croître de plusieurs dizaines de centimètres par jour. Passé une certaine taille (15-30 cm selon les variétés), il est trop tard pour les récolter. Il faut donc être présent chaque jour pour récolter.

Toutes les pousses ne seront pas récoltées. Il est nécessaire d’en laisser une partie qui assurera le renouvellement de la bambousaie et la production de bois. En pratique, les pousses de plus gros diamètre ne sont pas récoltées et sont gardées pour la production de bois. Une fois que suffisamment de pousses ont été préservées pour assurer le renouvellement de la bambousaie et une production de bois satisfaisante, toutes les autres pousses sont récoltées.

En pleine capacité, une bambousaie peut produire 4 tonnes par hectare. Les pousses peuvent peser de 500 grammes à plus de 1 kg. En moyenne, une personne peut récolter environ 150 pousses par heure. Il faut donc environ 35 heures de travail réparties sur 20 jours pour récolter la totalité des pousses produites sur un hectare, soit moins de 2 h par jour.

La logistique autour du stockage et de la collecte des pousses n’est pas encore clairement définie, et doit être pensée en fonction des spécificités de chaque projet (localisation, matériel existant, etc.), mais celles-ci doivent être stockées en chambre froide ou transformées rapidement.

Bois d’œuvre

Il faut attendre 4 ans pour récolter un chaume, c’est le temps nécessaire pour que le bois atteigne des propriétés mécaniques optimales. La première récolte de chaumes a lieu la 7ème année (les chaumes récoltés sont donc sortis de terre la 3ème année). La maturité de la bambousaie étant atteinte au minimum la 10ème année (diamètre maximum), la pleine capacité de production de bois est atteinte la 14ème année. Une bambousaie mature est donc composée de chaumes d’âges différents. On trouve typiquement 5 générations âgées respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5 ans. Chaque année, on récolte la génération âgée de 5 ans, soit environ 20% des bambous. Au printemps suivant, l’équivalent de ce que l’on a récolté aura repoussé et pourra à nouveau être récolté 5 ans plus tard.

La récolte des chaumes peut s’étaler de novembre à février. Afin de savoir quel bambou récolter, on aura pris soin lors de la récolte des pousses de marquer d’une couleur spécifique celles que l’on a décidé de garder. Ainsi, chaque génération est facilement identifiable au moment de la coupe. Celle-ci se fait manuellement, typiquement à l’aide d’une scie sabre électrique sur batterie.

En pleine capacité, une bambousaie peut produire entre 20 et 25 m³ de bois par hectare, soit environ 2000 chaumes de 9 mètres de long (après étêtage) et 9 cm de diamètre en moyenne. Une personne peut récolter environ 15 chaumes par heure. Il faut donc compter 130 heures de travail par an pour récolter la totalité des chaumes produites sur un hectare.

Idéalement, les chaumes doivent être stockées verticalement, à l’ombre et à l’abri des intempéries (prévoir environ 30 m² de stockage par hectare). Une collecte sera réalisée à la fin de la saison de coupe.

Il faut ajouter entre 20 et 30 heures additionnelles réparties sur l’année pour l’entretien courant (fauchage du tour de champ et des accès, réglages et manipulation du système d’irrigation, amendement, etc.).

Modèle biomasse

La biomasse est récoltée chaque année de manière mécanisée de manière à obtenir un broyat similaire aux plaquettes forestières. Des engins similaires à ceux utilisés en Taillis Très Courte Rotation (TTCR) sont utilisés. La machine de récolte est une ensileuse classique dotée d’une tête de récolte adaptée à la coupe de matière ligneuse[46], [47]. L’avantage de ce type de technique est qu’elle utilise une machine au fonctionnement connu : la récolte peut-être fait par le producteur ou par un entrepreneur. Une tête adaptée coûte environ 100 000 € à l’achat.

La récolte se fait par bandes, si bien que la bambousaie n’est jamais coupée dans son intégralité (environ 30 % de la surface chaque année). Avec cette technique, les bambous sont aussitôt broyés et donnent des plaquettes à 50 - 55% d’humidité.

Des rendements de l’ordre de 10 à 20 tonnes de matière sèche par hectare et par an (tMS/ha/an) peuvent être attendus[2], et jusqu'à 30 tMS/ha/an en irrigué.

Ce mode de culture nécessite peu de travail, environ 20h/ha/an sur une bambousaie mature.

Changement de l'usage de la parcelle

Le meilleur moyen est de récolter 100 % de la surface de la bambousaie de manière à couper le réseau racinaire d’alimentation en sucres issus de la photosynthèse. Ainsi, au printemps prochain, de nouvelles pousses sortiront, issues uniquement des réserves accumulées dans le système racinaire. En laissant à nouveau les turions grandir et en les broyant au gyrobroyeur juste avant la sortie des feuilles, on empêche la photosynthèse, et donc le réseau racinaire de se recharger en énergie. Ceci va épuiser le système racinaire qui mourra l'année suivante ou celle d'après. Enfin, en été on broie le système racinaire mort sur environ 30 cm à l’aide d’un broyeur forestier. Les rhizomes seront détruits jusqu’à une profondeur de 35-40 cm. Plus l’allure est lente, mieux les systèmes racinaires sont broyés. Cependant, il faut veiller à ce que le sol soit sec jusqu’à une profondeur de labour de 40 cm au minimum afin d’éviter des consolidations profondes du sol qui sont néfastes. Le système racinaire se décomposera ensuite lentement, fournissant une quantité de matière organique très importante au sol. La parcelle est prête à être ressemée à l’automne qui suit.

Annexes

Sources

Cette page a été rédigée grâce à l'aimable contribution d'Horizom.

- ↑ 1,0 et 1,1 X. Song, C. Peng, G. Zhou, H. Gu, Q. Li, et C. Zhang, « Dynamic allocation and transfer of non-structural carbohydrates, a possible mechanism for the explosive growth of Moso bamboo (Phyllostachys heterocycla) », Sci. Rep., vol. 6, no 1, p. 25908, sept. 2016, doi: 10.1038/srep25908.

- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 et 2,4 W. Liese et M. Köhl, Éd., Bamboo: The Plant and its Uses, vol. 10. Cham: Springer International Publishing, 2015. doi: 10.1007/978-3-319-14133-6.

- ↑ 3,0 et 3,1 Y. Isagi, T. Kawahara, K. Kamo, et H. Ito, « Net production and carbon cycling in a bamboo Phyllostachys pubescens stand », p. 12.

- ↑ R. Düking, J. Gielis, et W. Liese, « Carbon Flux and Carbon Stock in a Bamboo Stand and their Relevance for Mitigating Climate Change », vol. 24, p. 6, 2011.

- ↑ 5,0 et 5,1 D. E. C. Depuydt et al., « European bamboo fibres for composites applications, study on the seasonal influence », Ind. Crops Prod., vol. 133, p. 304‑316, juill. 2019, doi: 10.1016/j.indcrop.2019.03.026.

- ↑ 6,0 6,1 6,2 et 6,3 W. Liese, The anatomy of bamboo culms. Beijing: International Network for Bamboo and Rattan, 1998.

- ↑ 7,0 et 7,1 H. P. S. Abdul Khalil, I. U. H. Bhat, M. Jawaid, A. Zaidon, D. Hermawan, et Y. S. Hadi, « Bamboo fibre reinforced biocomposites: A review », Mater. Des., vol. 42, p. 353‑368, déc. 2012, doi: 10.1016/j.matdes.2012.06.015.

- ↑ B. Sharma, A. Gatóo, M. Bock, et M. Ramage, « Engineered bamboo for structural applications », Constr. Build. Mater., vol. 81, p. 66‑73, avr. 2015, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2015.01.077.

- ↑ Y. Wang et al., « A systematic review on the composition, storage, processing of bamboo shoots: Focusing the nutritional and functional benefits », J. Funct. Foods, vol. 71, p. 104015, août 2020, doi: 10.1016/j.jff.2020.104015.

- ↑ 10,0 et 10,1 C. Nirmala, M. S. Bisht, H. K. Bajwa, et O. Santosh, « Bamboo: A rich source of natural antioxidants and its applications in the food and pharmaceutical industry », Trends Food Sci. Technol., vol. 77, p. 91‑99, juill. 2018, doi: 10.1016/j.tifs.2018.05.003.

- ↑ S. Rangaraj et R. Venkatachalam, « A lucrative chemical processing of bamboo leaf biomass to synthesize biocompatible amorphous silica nanoparticles of biomedical importance », Appl. Nanosci., vol. 7, no 5, p. 145‑153, juin 2017, doi: 10.1007/s13204-017-0557-z.

- ↑ C. D. Montaño, « Potential of Bamboo for Renewable Energy: Main Issues and Technology Options », p. 117.

- ↑ T. K. Dhamodaran, R. Gnanaharan, et K. Sankara Pillai, « Bamboo for pulp and paper - A state of the art review », KERALA FOREST RESEARCH INSTITUTE, 2003.

- ↑ C. Chen et al., « Properties and Applications of Bamboo Fiber–A Current-State-of-the Art », J. Renew. Mater., vol. 10, no 3, p. 605‑624, 2022, doi: 10.32604/jrm.2022.018685.

- ↑ 15,0 et 15,1 F. Bian, Z. Zhong, X. Zhang, C. Yang, et X. Gai, « Bamboo – An untapped plant resource for the phytoremediation of heavy metal contaminated soils », Chemosphere, vol. 246, p. 125750, mai 2020, doi: 10.1016/j.chemosphere.2019.125750.

- ↑ Y. Wang, Y. Hu, X. Zhao, S. Wang, et G. Xing, « Comparisons of Biochar Properties from Wood Material and Crop Residues at Different Temperatures and Residence Times », Energy Fuels, vol. 27, no 10, p. 5890‑5899, oct. 2013, doi: 10.1021/ef400972z.

- ↑ L. Nayak et S. P. Mishra, « Prospect of bamboo as a renewable textile fiber, historical overview, labeling, controversies and regulation », Fash. Text., vol. 3, no 1, p. 2, déc. 2016, doi: 10.1186/s40691-015-0054-5.

- ↑ J. H. Andriarimalala, C. C. Kpomasse, P. Salgado, N. Ralisoa, et J. Durai, « Nutritional potential of bamboo leaves for feeding dairy cattle », Pesqui. Agropecuária Trop., vol. 49, p. e54370, 2019, doi: 10.1590/1983-40632019v4954370.

- ↑ L. Rosse Caldas, A. Bernstad Saraiva, V. M. Andreola, et R. Dias Toledo Filho, « Bamboo bio-concrete as an alternative for buildings’ climate change mitigation and adaptation », Constr. Build. Mater., vol. 263, p. 120652, déc. 2020, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2020.120652.

- ↑ O. B. Carcassi, P. Minotti, G. Habert, I. Paoletti, S. Claude, et F. Pittau, « Carbon Footprint Assessment of a Novel Bio-Based Composite for Building Insulation », Sustainability, vol. 14, no 3, p. 1384, janv. 2022, doi: 10.3390/su14031384.

- ↑ D. M. Nguyen, A.-C. Grillet, Q.-B. Bui, T. M. H. Diep, et M. Woloszyn, « Building bio-insulation materials based on bamboo powder and bio-binders », Constr. Build. Mater., vol. 186, p. 686‑698, oct. 2018, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2018.07.153.

- ↑ P. Shi et al., « Precipitation is the most crucial factor determining the distribution of moso bamboo in Mainland China », Glob. Ecol. Conserv., vol. 22, p. e00924, juin 2020, doi: 10.1016/j.gecco.2020.e00924.

- ↑ C. Li et al., « Effects of different planting approaches and site conditions on aboveground carbon storage along a 10-year chronosequence after moso bamboo reforestation », For. Ecol. Manag., vol. 482, p. 118867, févr. 2021, doi: 10.1016/j.foreco.2020.118867.

- ↑ 24,0 et 24,1 R. Li, M. J. A. Werger, H. J. During, et Z. C. Zhong, « Biennial variation in production of new shoots in groves of the giant bamboo Phyllostachys pubescens in Sichuan, China », p. 10.

- ↑ Q.-F. Xu, C.-F. Liang, J.-H. Chen, Y.-C. Li, H. Qin, et J. J. Fuhrmann, « Rapid bamboo invasion (expansion) and its effects on biodiversity and soil processes + », Glob. Ecol. Conserv., vol. 21, p. e00787, mars 2020, doi: 10.1016/j.gecco.2019.e00787.

- ↑ D. Mailly, L. Christanty, et J. P. Kimmins, « ‘Without bamboo, the land dies’: nutrient cycling and biogeochemistry of a Javanese bamboo talun-kebun system », For. Ecol. Manag., vol. 91, no 2‑3, p. 155‑173, avr. 1997, doi: 10.1016/S0378-1127(96)03893-5.

- ↑ L. Christanty, D. Mailly, et J. P. Kimmins, « “Without bamboo, the land dies”: Biomass, litterfall, and soil organic matter dynamics of a Javanese bamboo talun-kebun system », For. Ecol. Manag., vol. 87, no 1‑3, p. 75‑88, oct. 1996, doi: 10.1016/S0378-1127(96)03834-0.

- ↑ 28,0 28,1 et 28,2 Z. Ben-zhi, F. Mao-yi, X. Jin-zhong, Y. Xiao-sheng, et L. Zheng-cai, « Ecological functions of bamboo forest: Research and Application », J. For. Res., vol. 16, no 2, p. 143‑147, juin 2005, doi: 10.1007/BF02857909.

- ↑ Y. Xu, R. Huang, B. Zhou, et X. Ge, « Fine-Root Decomposition and Nutrient Return in Moso Bamboo (Phyllostachys pubescens J.Houz.) Plantations in Southeast China », Front. Plant Sci., vol. 13, p. 735359, févr. 2022, doi: 10.3389/fpls.2022.735359.

- ↑ L.-H. Tu et al., « Litterfall, Litter Decomposition, and Nutrient Dynamics in Two Subtropical Bamboo Plantations of China », Pedosphere, vol. 24, no 1, p. 84‑97, févr. 2014, doi: 10.1016/S1002-0160(13)60083-1.

- ↑ C. Li et al., « Rhizome extension characteristics, structure and carbon storage relationships with culms in a 10-year moso bamboo reforestation period », For. Ecol. Manag., vol. 498, p. 119556, oct. 2021, doi: 10.1016/j.foreco.2021.119556.

- ↑ . Piouceau et J. Morel, « Bamboo Plantations for Phytoremediation of Pig Slurry: Plant Response and Nutrient Uptake », p. 17, 2020.

- ↑ V. Arfi, D. Bagoudou, N. Korboulewsky, et G. Bois, « Initial efficiency of a bamboo grove–based treatment system for winery wastewater », p. 9, 2009.

- ↑ S.-Y. Lu, C.-P. Liu, L.-S. Hwang, et C.-H. Wang, « Hydrological Characteristics of a Makino Bamboo Woodland in Central Taiwan », p. 14, 2007.

- ↑ R. Ichihashi et al., « Stand-scale transpiration of two Moso bamboo stands with different culm densities: TRANSPIRATION OF TWO BAMBOO STANDS WITH DIFFERENT CULM DENSITIES », Ecohydrology, vol. 8, no 3, p. 450‑459, avr. 2015, doi: 10.1002/eco.1515.

- ↑ H. Komatsu et al., « Stand-scale transpiration estimates in a Moso bamboo forest: II. Comparison with coniferous forests », For. Ecol. Manag., vol. 260, no 8, p. 1295‑1302, sept. 2010, doi: 10.1016/j.foreco.2010.06.040.

- ↑ X. Feng et al., « Mapping Large-Scale Bamboo Forest Based on Phenology and Morphology Features », Remote Sens., vol. 15, no 2, p. 515, janv. 2023, doi: 10.3390/rs15020515.

- ↑ S. P. P. Vanbeveren et R. Ceulemans, « Biodiversity in short-rotation coppice », Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 111, p. 34‑43, sept. 2019, doi: 10.1016/j.rser.2019.05.012.

- ↑ A. J. Haughton et al., « Dedicated biomass crops can enhance biodiversity in the arable landscape », GCB Bioenergy, vol. 8, no 6, p. 1071‑1081, nov. 2016, doi: 10.1111/gcbb.12312.

- ↑ I. Dimitriou, C. Baum, G. Busch, et U. Schulz, « Quantifying environmental effects of Short Rotation Coppice (SRC) on biodiversity, soil and water ».

- ↑ 41,0 et 41,1 J. Q. Yuen, T. Fung, et A. D. Ziegler, « Carbon stocks in bamboo ecosystems worldwide: Estimates and uncertainties », For. Ecol. Manag., vol. 393, p. 113‑138, juin 2017, doi: 10.1016/j.foreco.2017.01.017.

- ↑ B. Bernal, L. T. Murray, et T. R. H. Pearson, « Global carbon dioxide removal rates from forest landscape restoration activities », Carbon Balance Manag., vol. 13, no 1, p. 22, déc. 2018, doi: 10.1186/s13021-018-0110-8

- ↑ P. van der Lugt, T. ThangLong, et C. King, « Carbon sequestration and carbon emissions through bamboo forests and products », INBAR Working paper

- ↑ A. Neményi, « THE EFFECT OF WATER AVAILABILITY ON SHOOT AND CULM PROPERTIES OF A DEVELOPING PHYLLOSTACHYS IRIDESCENS GROVE », Appl. Ecol. Environ. Res., vol. 15, no 3, p. 25‑38, 2017, doi: 10.15666/aeer/1503_025038.

- ↑ Kleinhenz, Midmore, Walsh, et Milne, « A case study on the effects of irrigation and fertilization on soil water and soil nutrient status, and on growth and yield of bamboo (Phyllostachys pubescens) shoots », J. Bamboo Rattan, vol. 2, no 3, p. 281‑293, nov. 2003, doi: 10.1163/156915903322555568.

- ↑ S. P. P. Vanbeveren et al., « Mechanised harvesting of short-rotation coppices », Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 76, p. 90‑104, sept. 2017, doi: 10.1016/j.rser.2017.02.059.

- ↑ S. P. S. Guerra, G. Oguri, H. de Jesus Eufrade, R. Xavier de Melo, et R. Spinelli, « Mechanized harvesting of bamboo plantations for energy production: Preliminary tests with a cut-and-shred harvester », Energy Sustain. Dev., vol. 34, p. 62‑66, oct. 2016, doi: 10.1016/j.esd.2016.07.005.