Hiérarchiser les facteurs de production d’une plante cultivée

Dans la quête de comprendre les raisons derrière les rendements décevants ou les échecs de semis, il est impératif de dresser une hiérarchie des facteurs de production. Ces facteurs de production sont au nombre de 7 : eau, rayonnement, température, porosité du sol, conditions de semis, choix variétal et fertilisation. Par conséquent, un essai sur la nutrition en oligoéléments se positionnerait en 8ème place dans cette hiérarchie. Bien qu'il puisse avoir un impact en cas de carence prononcée, il est improbable qu'il permette de dépasser les plafonds de rendement, car les 7 premiers facteurs de production le surpassent en importance.

Cet article s'inspire largement des recherches menées par Lionel Mesnage (conseiller en agronomie), enrichies par les contributions de Martin Rollet (agronome).

Les facteurs de production

Face à la question "Pourquoi ma culture n'a-t-elle pas rendu ?" ou "Pourquoi mon semis a-t-il échoué ?", une analyse minutieuse des facteurs en jeu s'impose. Placer chaque élément dans son ordre de priorité permet d'établir une stratégie de réflexion et d'intervention plus efficace. Les facteurs tels que le sol, l'eau, la lumière, les nutriments essentiels, la densité de semis et la santé des plantes sont autant de paramètres à prendre en compte avant de considérer l'impact d'une nutrition oligo-élémentaire.

Cependant, cela ne minimise pas l'importance de la nutrition en oligo-éléments. En effet, en cas de carence avérée, son intervention peut avoir un effet salvateur sur le développement des cultures. Néanmoins, il est essentiel de reconnaître que pour atteindre un rendement optimal, une approche holistique est nécessaire, prenant en compte l'ensemble des facteurs de production et leurs interrelations.

L’eau

Le premier facteur de production, c’est l’eau. Dès qu’une plante n’arrive plus à s’alimenter en eau, sa physiologie s’arrête. En ce sens, il est crucial de comprendre que la densité de semis peut jouer un rôle significatif dans la gestion de cette ressource précieuse. Un semis excessivement dense exacerbera la demande en eau, accentuant ainsi la pression sur les ressources hydriques disponibles. Il convient donc de préconiser des densités de semis adaptées, surtout lorsque la plante présente une capacité de compensation élevée.

Les différentes tiges se trouvent en compétition, non seulement pour la lumière, mais également pour d'autres éléments nutritifs tels que l'eau et l'azote. La réduction de cette concurrence, grâce à une densité de semis plus faible, se traduit généralement par une amélioration notable de la fertilité des épis. Cette dynamique agit en quelque sorte comme une compensation partielle au détriment potentiel du rendement, induit par une densité d'épis réduite.

A l’inverse, un excès d’eau provoquera une anoxie en chassant l’oxygène du sol. On pourra par exemple voir un phénomène de pourrissement du pivot de colza.

Ou une mauvaise dégradation de la matière organique dans le sol avec un horizon bleuté, signe d’anoxie.

Le rayonnement

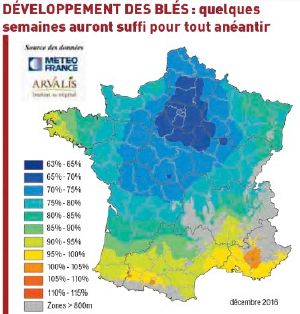

Les plantes, étant photosynthétiques, dépendent de la lumière pour leur nutrition en photons, ce qui est essentiel à leur croissance et à leur développement. Cette nécessité de lumière prend même le pas sur l'importance des éléments nutritifs traditionnels comme l'azote, le phosphore et le potassium (NPK). Un manque d'ensoleillement peut ainsi engendrer des chutes de rendement significatives, comme cela a été observé en 2016, où des récoltes prometteuses ont été anéanties en raison d'un déficit de lumière pendant la phase de floraison.

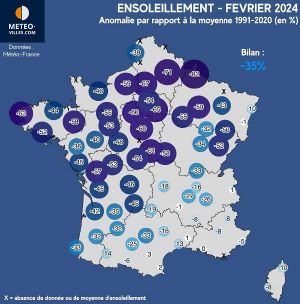

De même, au début de l'année 2024, des cultures ont eu du mal à reverdir en début de cycle après les premiers apports d'engrais, en raison d'un manque de luminosité. Bien que cet impact soit relativement faible en début de cycle, il souligne néanmoins l'importance cruciale de la lumière dans le processus de croissance des plantes.

La température

Les plantes annuelles ont besoin d'une température minimale afin de se développer, c'est le zéro de végétation. Cette température dépend de la plante[3] :

- Blé, orge : 0°C.

- Choux de Bruxelles : 3°C.

- Fraisier : 5°C.

- Maïs, pomme de terre, colza : 6°C.

- Tournesol : 7°C.

- Poivron : 7°C.

- Sorgho, vigne : 10°C.

- Tomate, poirier : 12°C.

- Agrumes : 13°C.

- Coton, bananier : 14°C.

- Citrouille : 16°C.

Le concept de degrés-jours représente la chaleur accumulée par une plante. Elle se calcule de la manière suivante : (T° maximale de la journée – T° minimale de la journée)/2 – le zéro de végétation de l’espèce considérée.

Celle-ci est corrélée à une somme de degrés-jours, mais aussi à la sensibilité de la variété à la vernalisation (températures froides hivernales) et à la photopériode. La température est donc un des éléments permettant d’anticiper les stades phénologiques des cultures. Cependant, à partir du début de la montaison, la somme de températures reste assez stable entre deux stades, quelle que soit la précocité de la variété.

La porosité

Plus le sol est dense, et plus les racines auront du mal à s’enfoncer. On peut voir ici un horizon compacté à 15 cm empêchant le lin de s’enraciner :

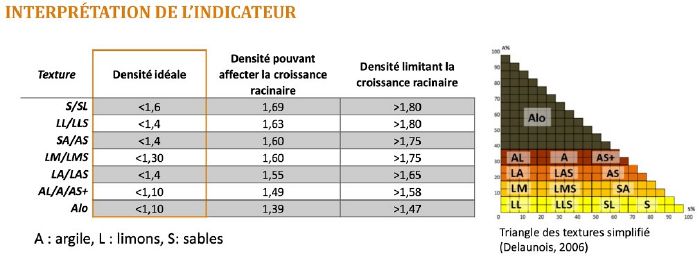

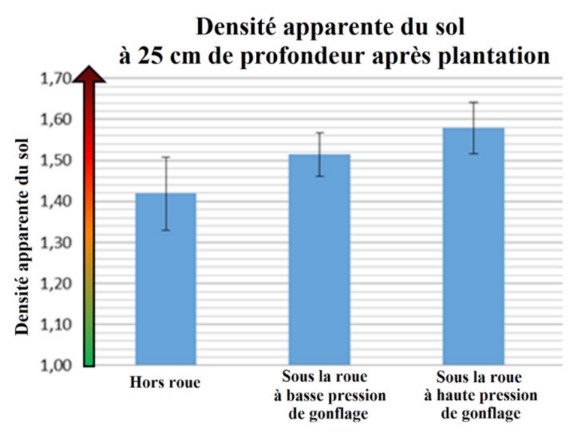

Il y a donc des densités à ne pas dépasser par type de sol.

Les racines des plantes annuelles ne sont pas équipées pour forer comme des perceuses. Les plantes annuelles et les couverts végétaux ne possèdent pas la capacité de pénétrer les sols excessivement denses. Ainsi, une faible porosité du sol affecte la capacité des plantes à explorer le sol et donc leur capacité à s'alimenter en éléments nutritifs. Par exemple, un reliquat azoté présent dans le troisième horizon du sol peut être inaccessible pour la plante si le sol a une densité élevée, rendant son utilisation très complexe.

Un bon indicateur de la compaction du sol est l'observation des racines : si elles contournent les obstacles ou ne pénètrent que le long des galeries de vers de terre, cela indique un sol trop dur. En revanche, la présence de radis chinois dans le mélange peut servir de bon indicateur. Cette plante ne possède aucune capacité de perforation, donc elle sortira du sol dès qu'elle rencontrera une résistance. Si l'on observe des radis bien enracinés sur une profondeur de plus de 35 cm, cela témoigne d'une excellente fertilité physique du sol.

Le chardon est un bon marqueur avéré d’un défaut de structure. Prenez une bêche et regardez où se positionne (quelle profondeur) les drageons, c'est-à-dire, les racines horizontales avant tout travail du sol. C’est à partir des bourgeons végétatifs en dormance sur ces drageons que la multiplication végétative s’effectue si on les coupe. Une adaptation de l’itinéraire est obligatoire en conséquence. (Anthony Frison)

Les conditions de semis

En règle générale, la profondeur de semis doit être environ 10 fois la taille de la graine. Par exemple, une graine de colza a un diamètre de 1,5 à 2 mm, donc la profondeur de semis optimale est d'environ 15 - 20 mm. Voici un exemple de semis trop profond lié aux conditions humides de l’automne 2023. On trouve la graine à 6 cm de profondeur alors qu’elle aurait dû se trouver à 2-3 cm pour un développement en bonnes conditions.

Et voici un autre exemple de semis en conditions trop humides, au sillon mal refermé en automne 2023 et détruit par les désherbages racinaires d’automne (sélectivité de position). On ne voyait rien, c’est normal, tout le blé est mort.

Le choix variétal

Le choix variétal se fait en fonction des objectifs de production (rendement), mais aussi de la destination de la production (critère qualité). Il faudra bien sûr prendre en compte les facteurs pédoclimatiques et les spécificités de la gestion de la culture dans le contexte local.

La fertilisation

L’azote et son fractionnement sont détaillés dans la page Cycle de l'azote en culture. Si une plante ne dispose des minéraux dont elle a besoin, son développement sera compromis. Pour rappel, en ce qui concerne les minéraux, à part l’azote, les couverts ne fertilisent pas, mais ils permettent la remobilisation des minéraux.

Il existe des standards en ce qui concerne la fertilisation en oligoéléments, et il n'est pas nécessaire d'aller au-delà. Par exemple, un blé présentant une carence en zinc ne montrera pas de pertes de rendement. Ainsi, dans l'état actuel des connaissances, il n'est pas nécessaire d’aller au-delà du tableau ci-dessous, basé sur de nombreux essais provenant des instituts techniques.

- ↑ https://www.perspectives-agricoles.com/recherche-agronomie/physiologie-des-cereales-paille-comment-se-constitue-la-fertilite-des-epis Jean-Charles Deswarte, Physiologie des céréales à paille : comment se constitue la fertilité des épis ?

- ↑ Arvalis, La qualité confrontée aux excès du climat, 2017.

- ↑ [http://infoclimat.org/MeteoALecole/ressources_scientifiques/62%20-%20Agriculture%20et%20temp%C3%A9ratures.pdf Valentin Kieny, Température & agriculture.