Effet de la date de semis du blé sur le salissement

Le choix de la date de semis est un facteur essentiel à prendre en compte pour la réussite de la culture. Retarder le semis des céréales d’hiver de quelques jours par rapport aux périodes classiques peut permettre une meilleure gestion de la flore adventices par la suite et notamment des graminées.

Principe

Le décalage de la date de semis permet :

- D’esquiver la période préférentielle de levée des graminées si les conditions agro-climatiques sont réunies (sol affiné, réhumectation des sols).

- D’intervenir après la levée de dormance des graines de vulpin et les faire germer avant le semis du blé.

- De positionner dans de meilleures conditions les interventions chimiques d’automne (sol généralement plus humide en novembre).

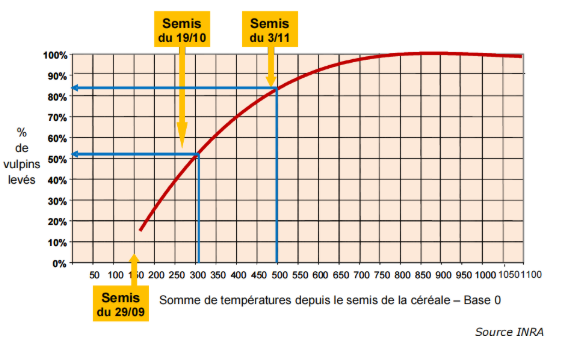

Le vulpin germe environ 150 DJ (degré jours) après un travail superficiel du sol. Un semis au 25 septembre est quasi concomitant avec la levée des vulpins. 100% de la population lève donc en même temps que la culture. En revanche, un décalage au 19 octobre permet de s’affranchir de 50 % des vulpins potentiels et de 80% pour un semis du 3/11.

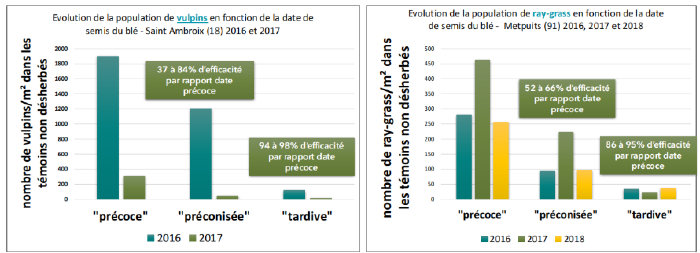

Les résultats de la pratique

Se pose maintenant la question de la faisabilité et de l’impact sur le rendement.

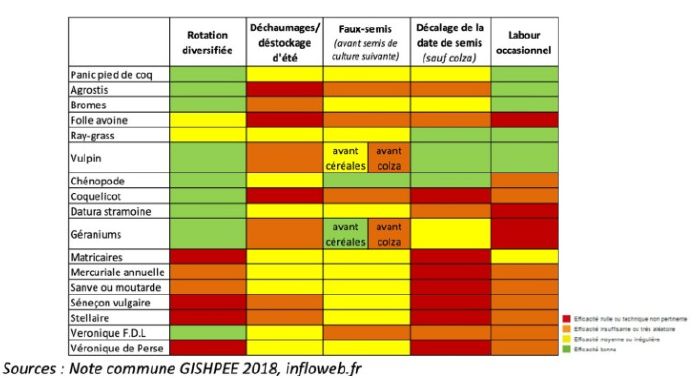

Et la régulation des autres adventices ?

La pratique du décalage du semis n’est vraiment efficace que contre les monocotylédones et on observe aussi des différences de sensibilité au sein de cette catégorie. Seule la régulation des vulpins et ray-grass est significative. A l’inverse, sur une grande majorité des dicotylédones (excepté les chénopodes) l’effet de la pratique n’est pas démontré ou simplement nul.

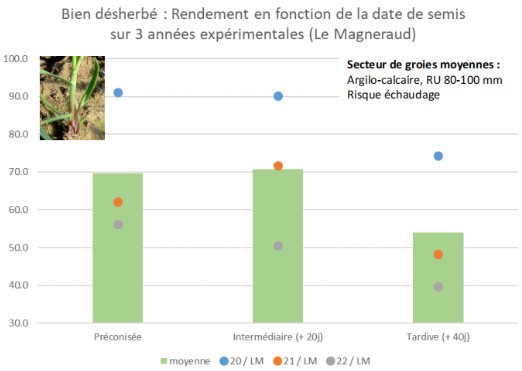

Impact sur le rendement

Décaler de 20 jours les semis de blé tendre par rapport à la période optimale a peu d’impact sur le rendement (en moyenne, sur 3 campagnes climatiques très contrastées).

Par contre, comme on l’a vu, à +20 j, on réduit de 40% la densité de vulpins.

A +40 j, lorsque la pression est réduite de 75%, la perte de rendement est de l’ordre de 15 qtx.

Faisabilité

De manière générale, à partir du mois de novembre, plus on retarde les interventions plus on prend le risque d’être limité au vu du nombre de jours ou il est possible de travailler.

Le niveau de faisabilité est très dépendant du contexte local et de la climatologie.

Semer fin octobre offre autant de jours disponibles pour l’intervention (jours ou les bonnes conditions nécessaires à la réalisation du semis sont réunies) que mi-octobre.

En revanche, les semis tardifs (mi-novembre et plus) réduisent le nombre de jours où l’on peut rentrer dans les champs. Si le nombre d'hectares à semer est important, il convient de prioriser les parcelles les plus sales pour des semis tardifs.

La même problématique se pose sur les semis tarifs pour les interventions de désherbage. Le nombre de jours disponibles pour les post levés peut être limité, il est conseillé d’anticiper et de prévoir un désherbage en pré-levée.

Conclusion

Le décalage reste un levier puissant pour réduire le nombre d’adventices problématiques en céréale d'hiver (notamment avec l’apparition de résistance sur le vulpin). Pour garantir son bénéfice, il doit être combiné à un positionnement optimal du désherbage chimique dès l’automne (prélevée ou post-levée précoce). En situation fortement infestée, à l’échelle du système, il doit être renforcé par d’autres leviers (rotation, travail du sol, faux semis…)

Décaler le semis de 20 jours permet de réduire la pression de certaines adventices (- 40% de densité vulpin en moyenne) et donc leur nuisibilité tout en maintenant le potentiel de rendement.

Source

Cet article a été rédigé par Jasmin Razongles, étudiant ingénieur agronome en alternance au Centre National d'Agroécologie.