Labour

Le labour est une technique agricole qui consiste à retourner la couche superficielle du sol à l’aide d’une charrue. Cette opération vise traditionnellement à enfouir les résidus de culture, à contrôler les adventices, à ameublir le sol et à préparer le lit de semences. Le labour peut être réalisé à différentes profondeurs, selon les objectifs de l’agriculteur et la nature du sol.

L’agroécologie vise à concilier production agricole et respect de l'écosystème. Dans cette optique, le labour traditionnel est de plus en plus remis en question au profit de pratiques alternatives qui préservent la santé des sols.

Les objectifs du labour

Ameublissement du sol

Le labour permet d’ameublir le sol en retournant la terre jusqu’à 30 cm de profondeur ce qui casse la croûte superficielle et aère le sol. Le labour facilite ainsi l’enracinement des cultures et améliore la circulation de l’eau et de l’air[1].

Le sol ameubli après un labour facilite la levée des cultures. Cependant cet avantage n’est valable qu’à court terme.

Réduction des adventices

Le retournement du sol limite la concurrence pour les jeunes plants. Le labour permet d’enfouir entre 20 et 30 cm de profondeur les graines et adventices qui se trouvent à la surface. A cette profondeur, les graines ne peuvent pas germer. Le labour permet donc d’éliminer les adventices sans utiliser d’herbicides.

Pour permettre une bonne limitation des adventices, il est nécessaire de régler correctement sa charrue :

- Tout d’abord avant d’atteler la charrue il faut s’assurer de la bonne pression des pneus du tracteur ainsi que la longueur et la position des chandelles : la longueur doit être identique entre la gauche et la droite et une position arrière sur le bras de relevage assure un meilleur rendement du relevage.

- Pour la charrue, il vaut mieux utiliser des corps hélicoïdaux car ils permettent un meilleur retournement en accompagnant le flux de terre plus longtemps.

- La hauteur des rasettes doit aussi être bien choisie pour optimiser le retournement. Cette hauteur doit être égale à la profondeur de labour. Si la rasette est trop haute l’enfouissement sera moins bon et si elle est trop basse c’est le retournement qui ne sera pas bien fait.

- La position des supports de rasette doit aussi être choisie en fonction des objectifs : une position avancée pour un meilleur enfouissement et une position reculée pour éviter le bourrage avec les débris végétaux[2].

Incorporation rapide des amendements et résidus végétaux

Le labour permet le mélange et l’enfouissement des amendements. Les engrais et composts sont ainsi mieux répartis dans le profil du sol. Il permet aussi d'accélérer la décomposition des résidus végétaux et d'enrichir le sol en matière organique à court terme[1].

Gestion des parasites et maladies

Le labour perturbe le cycle de certains organismes nuisibles en modifiant les propriétés du sol, de la même manière qu’il impacte les microorganismes bénéfiques pour les cultures.

Les inconvénients du labour

Érosion et perte de sol

Le sol nu est plus vulnérable à l’érosion par le vent et l’eau. De plus, en cas de labour dans le sens de la pente, les agrégats et les blocs de terre descendent la pente ce qui entraîne une perte de sol sur le haut de la parcelle. Cette perte de sol est problématique pour la fertilité à long terme car le processus de formation des sols est long. Les sols perdent en moyenne 1.5 tonne de terre par hectare et par an en France alors qu’il ne se forme environ qu’une tonne par hectare et par an. Selon les régions, la différence est parfois encore plus marquée : en Europe, le taux d’érosion moyen des sols est de 17t/ha/an[3][4].

Diminution de la vie du sol

Le retournement perturbe les organismes du sol. En effet, le labour modifie la structure du sol mais aussi la répartition de la matière organique et des éléments nutritifs, la température et l’humidité.

Par exemple, les vers de terre sont impactés par l’action mécanique en elle-même, par le retournement de la terre qui peut entraîner un phénomène de dessiccation, mais aussi par une exposition plus importante aux prédateurs.

Les champignons sont perturbés également car leur mycélium est abîmé par l’action mécanique du labour, et les macroagrégats qui représentent leur habitat physique dans le sol sont détruits[5].

Diminution de la fertilité du sol

Le labour entraîne une diminution du taux de matière organique dans les sols. En retournant la terre, la matière organique se retrouve exposée à l’oxygène ce qui entraîne sa minéralisation rapide. Sur le court terme, cela permet une mise à disposition de nombreux éléments nutritifs pour les cultures mais à long terme la matière organique ne se renouvelle pas et la fertilité du sol diminue[6].

Dégradation de la structure du sol

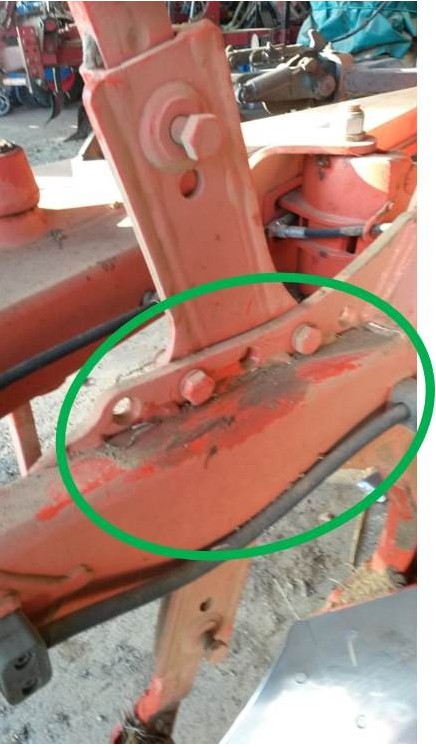

À long terme, le labour répété peut provoquer la formation d’une semelle de labour. C’est une couche compacte de quelques centimètres d’épaisseur qui se situe à la base de la zone labourée, sous le passage du soc. Cette couche limite le passage de l’eau et de l’air. Ainsi sous la semelle de labour il y a formation de conditions anoxiques, et au-dessus le sol peut se retrouver gorgé d’eau car l’eau n’est plus drainée en profondeur. Par ailleurs, les racines ont du mal à traverser cette couche ce qui limite le développement des cultures[7].

Pour casser cette semelle de labour, il est possible de réaliser un décompactage ou un sous-solage selon la profondeur de la semelle de labour : au-delà de 50cm de profondeur un sous-solage sera adapté. Il est conseillé de vérifier à l’aide d’une bêche au cours du passage de l’outil qu’il atteint bien les zones compactées à travailler[8].

Pour éviter la formation d’une semelle de labour, il est préférable de limiter le travail du sol, d’implanter des couverts végétaux avec des systèmes racinaires profonds, et en cas de travail du sol, éviter le passage fréquent de machines lourdes et travailler sur un sol bien ressuyé.

Dépendance énergétique

Le labour nécessite une consommation importante de carburant.

Pratiques alternatives

Techniques de travail réduit du sol

Les techniques culturales simplifiées comme le semis direct ou le strip-till limitent le retournement du sol tout en préparant le lit de semences. Le travail du sol peut parfois être nécessaire mais le labour ne l’est pas forcément, ces techniques permettent donc un compromis. Le strip-till permet de travailler uniquement le rang du semis, et le semis direct consiste à semer sans aucun travail du sol.

Couverts végétaux

L’implantation de couverts entre les cultures principales protège le sol, limite l’érosion et enrichit le sol en matière organique. En effet, les racines des couverts végétaux permettent d’améliorer la porosité des sols. De plus, le couvert évite de laisser le sol à nu pendant l’interculture. Cela permet à la fois de protéger le sol de l’érosion éolienne mais aussi de lutter contre l’érosion liée au ruissellement car les couverts améliorent l’infiltration de l’eau dans le sol[9].

Diversifier et allonger la rotation des cultures

La diversité des systèmes racinaires permet de structurer le sol en favorisant sa porosité mais aussi en limitant le tassement. Ainsi, dans un système sans labour, il est nécessaire d’avoir une rotation plus longue et diversifiée pour favoriser une meilleure structure du sol.

Agroforesterie et haies

En agroforesterie, les arbres et les haies forment une barrière mécanique contre le vent et la pluie, ce qui permet de limiter l’érosion, et leur système racinaire profond permet de structurer le sol.

Mise en pratique

- Évaluer la nécessité du labour : adapter la fréquence et la profondeur du labour selon le type de sol, le climat et les cultures.

- Privilégier le travail du sol à la bonne période : travailler un sol ni trop sec ni trop humide pour limiter la compaction.

- Ne pas travailler le sol trop profondément : le labour doit être le moins profond possible pour éviter de mélanger les couches aérobies et anaérobies du sol. En effet, ce mélange entraîne une fermentation des matières organiques au lieu d’une minéralisation. Cela limite la fertilité naturelle du sol.

- Introduire progressivement des alternatives : tester les techniques culturales simplifiées, le semis direct ou les couverts végétaux sur une partie de l’exploitation pour voir s'il est possible de privilégier ces solutions sur l’exploitation.

- Observer la vie du sol : un sol vivant (présence de vers de terre, structure grumeleuse) est un indicateur de pratiques adaptées.

- Régler sa vitesse de labour : en moyenne, la vitesse recommandée est de 4 à 8 km/h. Cette vitesse varie en fonction du type de sol et de l’objectif à atteindre. Une vitesse trop élevée empêche l’enfouissement en profondeur de toutes les graines d’adventices[2].

Quand labourer ?

Si le labour se révèle indispensable, il faut bien choisir sa période de labour pour éviter de fragiliser le sol.

- En sol argileux, il est préférable de labourer tôt dans la saison, sur un sol bien ressuyé mais pas complètement sec.

- En sol sableux ou en sol battant, il est conseillé de labourer plus tard dans la saison pour éviter que les précipitations ne réduisent la porosité créée par le labour ou ne tassent le sol tout juste ameubli. Cela évite la formation d’une croûte de battance.

Il vaut mieux ne pas labourer tous les ans. Une alternance labour/non labour permet d’éviter de ramener à la surface du sol les graines d’adventices enfouies l’année précédente.

De plus, il est déconseillé de labourer en cas de risque de gel. En effet, le labour favorise l’évaporation de l’eau en aérant le sol. Cette évaporation entraîne une augmentation de l’humidité ce qui augmente les pertes. Par exemple, en viticulture, une augmentation de 25% du taux d’humidité entraîne une perte de 50% de bourgeons supplémentaires dans le cas d’une gelée blanche[10].

Annexes

- ↑ 1,0 et 1,1 https://www.inrae.fr/actualites/agriculture-conservation-se-passer-labour-pas-si-facile

- ↑ 2,0 et 2,1 https://www.arvalis.fr/infos-techniques/bien-regler-sa-charrue#:~:text=Il%20convient%20plut%C3%B4t%20de%20viser,profondeur%20de%2020%20cm%20minimum

- ↑ https://www.supagro.fr/ress-pepites/ingenierieprobleme/co/2_3_DegradationSol.html

- ↑ https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/les-sols-en-france-synthese-des-connaissances-en-2022

- ↑ https://nature-et-savoirs.adwed.fr/bdd/les-enjeux/les-enjeux-de-la-nature/etude-d-impact-du-sol-cultures.pdf

- ↑ https://agricultureduvivant.org/lagroecologie/limiter-le-travail-du-sol-des-techniques-simplifiees-au-non-labour/

- ↑ https://fr.wikipedia.org/wiki/Semelle_de_labour#:~:text=La%20semelle%20de%20labour%20est,passage%20du%20soc%20de%20charrue

- ↑ https://www.perspectives-agricoles.com/sites/default/files/imported_files/397_284578109318259179.pdf

- ↑ https://agriculture-de-conservation.com/sites/agriculture-de-conservation.com/IMG/pdf/non_labour_TSL_zanella.pdf

- ↑ https://www.vitisphere.com/actualite-98525--pas-de-travail-du-sol-dans-les-vignes-avant-un-gel-sinon-bonjour-les-degats-.html